Zusatzinformationen

Warnhinweis

Die auf dieser Seite beschriebenen Krankheiten enthalten Bild,- und Filmmaterial, welches während Operationen aufgenommen wurde. Entscheiden Sie selbst, ob Sie diese Bilder sehen möchten. Bitte beachten Sie hierbei auch unser Impressum sowie die rechtlichen Hinweise. Die Praxis Baermed übernimmt keine Haftung. Wollen Sie die Seite wirklich sehen!

MAGEN

Themen

1. Lage und Funktion des Magens

Teil des Verdauungstraktes

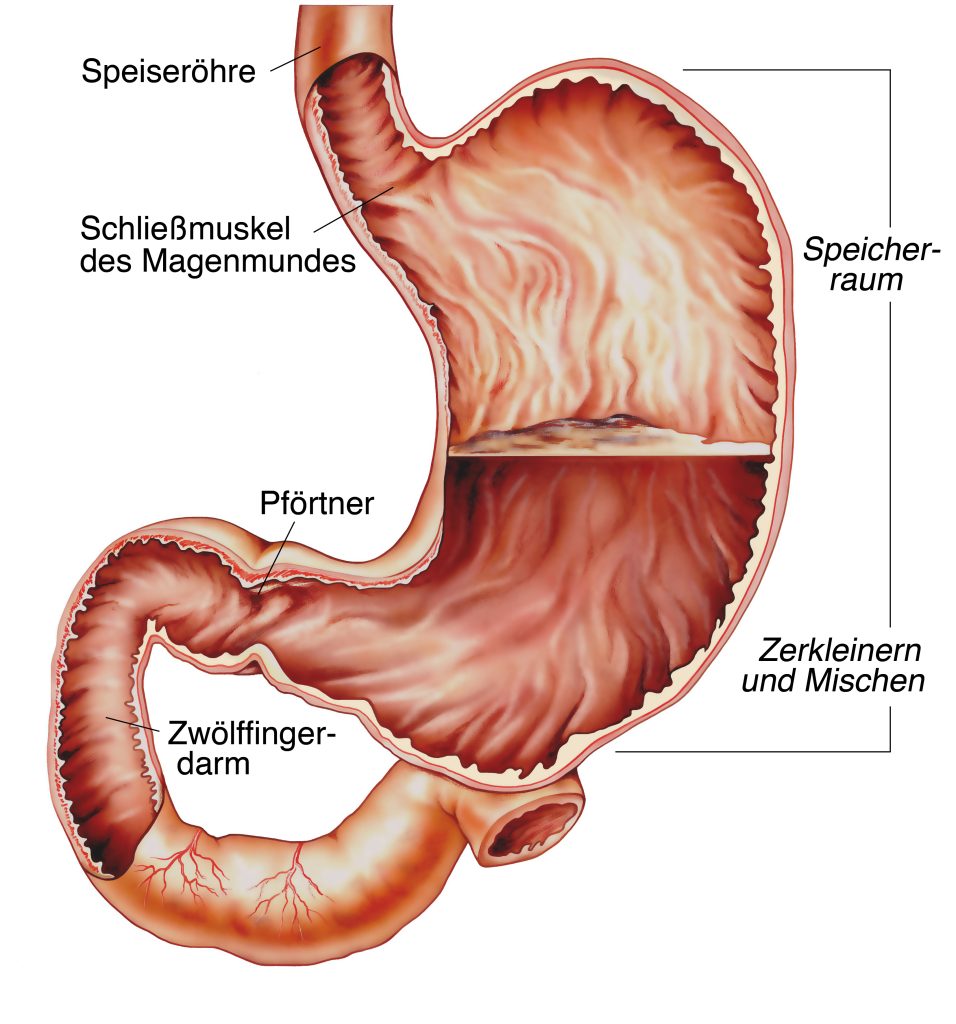

Der Magen ist ein muskulöses Hohlorgan. Seine Aufgabe ist es, Nahrung aus der Speiseröhre aufzunehmen, sie zu durchmischen und zu zersetzen. Den vorverdauten Nahrungsbrei gibt er dann in kleinen Portionen an den Zwölffingerdarm weiter.

Wo liegt der Magen?

Die aufgenommene Speise erreicht beim Menschen über Mund, Rachenraum und Speiseröhre den Magen, der sich im mittleren Oberbauch zwischen der Leber auf der rechten Seite und der Milz auf der linken Seite befindet. Der Übergang von der Speiseröhre zum Eingang des Magens liegt circa zwei bis drei Zentimeter unterhalb des Zwerchfells und wurde schon zu Zeiten von Hippokrates als „Kardia“ bezeichnet.

Diese Übergangszone übernimmt eine wichtige Barrierefunktion zwischen der unteren Speiseröhre und dem Mageneingang, um das Zurückströmen von Speisebrei und Magensäure in die Speiseröhre zu verhindern. Der Magen selbst hat etwa die Form einer Bohne, wobei die lange Seite der Wölbung linksseitig der Milz zugewandt ist, die kurze Seite sich rechts der Leber anschmiegt und nach hinten in Richtung Wirbelsäule das zarte Bauchspeicheldrüsengewebe bedeckt.

1 Leber

2 Magen

3 Milz

4 Bauchspeicheldrüse

5 Dickdarm

6 Dünndarm

7 Gallenblase

Die Magensegmente

Ein ausgedehntes Geflecht von zum Teil kräftigen arteriellen Gefässen versorgt das Magengewebe. Dem Mageneingang folgt der eigentlich grösste Anteil dieses Organs, der Körper („Corpus“) und der Boden („Fundus“). Es schliesst sich der Magenausgang („Antrum“) an, der in den Zwölffingerdarm mündet.

Diese Übergangsstelle heisst „Pylorus“ oder „Pförtner“. Der Magen selbst ist von einer kräftigen Ringmuskelschicht umhüllt, die für die kräftige Durchmischung des Speisebreies verantwortlich ist. Die innerste Schicht der Magenwand bildet die Magenschleimhaut, die aus unterschiedlichsten Zelltypen besteht, in denen jeweils charakteristische Substanzen, vor allem aber Magensäure produziert werden, die in die chemische Verarbeitung der Speise eingreifen oder etwa Schleim für den natürlichen „Magenschutz“ abgeben.

Wie funktioniert der Magen?

Der Magen ist ein Speicherorgan, in dem die aufgenommene Speise durch chemische Bearbeitung aufgeschlossen wird, damit anschliessend im Zwölffingerdarm durch die Zugabe von Galle und Bauchspeicheldrüsensaft wichtige Substanzen wie Fette, Eiweisse und Zucker vom Körper aufgenommen werden können. Der Magen produziert pro Tag ungefähr drei Liter überwiegend sehr saures Magensekret. Dieses enthält unter anderem Pepsin und wichtige Hormone (Gastrin und Somatostatin), die auf die komplexe Regulierung der Säureproduktion einwirken. Auch unser Nervensystem hat Einfluss auf die Abgabe von saurem Magensaft aus den entsprechenden Zellen: Durch Riechen oder Schmecken von Speisen aber auch durch Stressfaktoren wird der Vagusnerv aktiviert und löst seinerseits im Magen eine Magensäureabgabe aus. Andere Zellen der Magenschleimhaut geben kontinuierlich Schleim ab und schützen dadurch die Schleimhaut ihrerseits vor der Magensäure. Weiterlesen >

Alkohol und Kaffee stimulieren die Säureabgabe im Magen, Schmerzmittel jedoch reduzieren die Abgabe an schützendem Magenschleim, so dass die Balance von Säure und Schleim gestört werden kann. Die überschüssige Säure und/oder die mangelnde Schleimproduktion sind, neben Helicobacter pylori, Ursachen einer Ma-genschleimhautentzündung oder von Magengeschwüren. Seit 1982 weiss man, dass das in der Schleimhaut sitzende Bakterium Helicobacter pylori bei über einem Drittel der Patienten mit „Magenbeschwerden“ bei der Entstehung von Magengeschwüren eine erhebliche Rolle spielt. Inzwischen gibt es auch Hinweise darauf, dass die Anwesenheit dieses Bakteriums das Risiko, an einem Magenkarzinom zu erkranken, deutlich erhöht. Deshalb besteht die konsequente Therapie bei gastroskopisch nachgewiesenen Magengeschwüren und vorhandenem Bakterium in einer sowohl antibiotischen als auch säurehemmenden Therapie.

2. Magenerkrankungen

Die häufigsten Erkrankungen des Magens

Die meisten Patienten, die mit erheblichen Magenbeschwerden einen Arzt aufsuchen, haben eine chronische oder akute Magenschleimhautentzündung (Gastritis), die durch falsche Ernährung, Schmerzmittel, Alkohol, Stress und/oder bakterielle Besiedlung mit Helicobacter pylori ausgelöst wurde. Nach entsprechender Diagnostik (Magenspiegelung, Bakteriennachweis) sowie eingeleiteter medikamentöser Therapie, zum Beispiel mit Säurehemmern und Antibiotika, ist die Gastritis schnell heilbar und bleibt in der Hand des Gastroenterologen.

Kommt es zu einem tieferen Schleimhautdefekt (Ulcus), ist eine Verletzung von in der Magenwand verlaufenden Blutgefässen möglich, wobei es zu lebensbedrohlichen Blutungen kommen kann. Auch hier steht zunächst die konservative Therapie im Vordergrund, so mit der Durchführung einer Magenspiegelung und gleichzeitiger Blutstillung im Bereich des Defektes wie auch mit der Gabe von Säurehemmern und Antibiotika. In der Krebstodesursachenstatistik steht das Magenkarzinom an vierter Stelle beim Menschen. Obwohl sein Vorkommen in den letzten Jahren im unteren Drittel des Magens deutlich rückläufig ist, sind die Karzinome im Bereich des Mageneingangs ansteigend. Weiterlesen >

Die Ursachen und Risikofaktoren, ein Magenkarzinom zu entwickeln, werden wie folgt diskutiert: Familiäre Häufung des Karzinoms, chronische Gastritis und Infektion mit Helicobacter pylori sowie ein Säuremangel des Magens. In den meisten Fällen handelt es sich von der Gewebeart her um einen Tumor, der von den Drüsenzellen abstammt (Adenokarzinom) und den man medizinisch korrekt als primären bösartigen Tumor des Magens bezeichnen würde. Bei ausreichender Grösse kann dieser Tumor Absiedlungen abgeben, so genannte Metastasen, die sich ferner in der Leber festsetzen können.

Wie erkenne ich eine Magenerkrankung?

In der Regel wird ein Patient mit immer wieder auftretenden oder dauerhaft anhaltenden Magenschmerzen, Appetitlosigkeit, Sodbrennen, Übelkeit, Erbrechen oder Völlegefühl einen Hausarzt aufsuchen. Die Symptome können in sehr unterschiedlicher Ausprägung, allein oder in Kombination auftreten und geben dem Arzt keinerlei Anhalt bezüglich der Art und Schwere der Erkrankung. Über die Hälfte aller Patienten mit „Magenbeschwerden“ haben Beschwerden ohne organisch fassbare Ursachen. Dennoch müssen andere Erkrankungen zunächst sorgfältig ausgeschlossen werden.

Notwendige Abklärungen und diagnostische Möglichkeiten

Leider beschreiben Patienten mit einer akuten Gastritis, einem Magengeschwür oder einem Magenkarzinom oft sehr ähnliche Beschwerden. Eine sorgfältige Befragung und Untersuchung vom Facharzt zur genauen Diagnosestellung ist deshalb unerlässlich. Wichtig ist eine genaue Erhebung der Anamnese mit Fragen nach familiären Erkrankungen, nach Alkohol- und Nikotingewohnheiten und nach dem Gebrauch von Schmerzmitteln. Weiterlesen >

Zur Diagnosestellung ist es für den Arzt auch bedeutsam zu erfahren, ob es einen Zusammenhang beim Patienten zwischen Nahrungsaufnahme und Schmerzentstehung oder Schmerz¬¬linderung gibt, ob der Patient deutlich an Gewicht verloren hat oder ob er eine Leistungsminderung beobachtet hat. Dann sollte eine gründliche körperliche Untersuchung folgen, die vor allem auch ein Abtasten des Bauches beinhaltet um zu klären, ob es Organvergrösserungen oder auch punktuell auslösbare Schmerzen gibt. Eine Blutuntersuchung gehört mit zur Basisdiagnostik, damit beispielsweise Lebererkrankungen ausgeschlossen und eventuell eine erwartete Blutarmut bestätigt werden kann. Hat ein Patient ein blutendes Magengeschwür, muss er natürlich notfallmässig diagnostiziert und behandelt werden. Das Grundprinzip des Vorgehens bleibt jedoch ungefähr gleich: Ist es aus der Anamnese indiziert, wird eine Magenspiegelung beim Patienten vorgenommen mit

Aufsuchen des Geschwürs, der entzündeten Schleimhaut oder der Blutungsquelle, und mit einer Gewebeentnahme zum Nachweis des Helicobacter pylori und/oder von Tumorzellen.

Selten ist eine Röntgenuntersuchung des Magens mit Kontrastmitteln zusätzlich erforderlich. Besteht der Verdacht, dass es sich bei einem Befund um ein Magenkarzinom handelt, wird, je nach Befund, die Diagnostik erweitert. CT, MRI oder Sonografie des Bauches werden notwendig, um die Tumorausdehnung, die Lymphknoten und das Gewebe der Leber zu beurteilen.

Wie kann ein Magengeschwür und ein Magenkarzinom behandelt werden?

Wird bei einer Gastroskopie eine Blutung gesehen, ganz gleich, ob es sich um eine diffuse Schleimhautschädigung oder um ein punktuelles Geschwür handelt, versucht der Facharzt, die blutende Schleimhaut mit gefässverengenden Substanzen zu unterspritzen. Gleichzeitig werden dem Patienten über die Vene hoch dosierte, säurehemmende Medikamente verabreicht. Nimmt eine Blutung dennoch ein bedrohliches Ausmass an oder findet sich im Bereich des Geschwürs ein „Loch“ in der Magenwand mit Verbindung zur Bauchhöhle, muss der Patient notfallmässig operiert werden.

Das Prinzip der Operation (Billroth II Magenresektion) besteht in der Entfernung der unteren zwei Drittel des Magens, in welchen am häufigsten Geschwüre oder gleichzeitig diverse Schleimhautdefekte auftreten. Die Operation kann in zwei Phasen unterteilt werden: Weiterlesen >

a) Entfernung der unteren zwei Drittel des Magens mit Durchtrennung der Verbindung zum Duodenum

b) Seit-zu-Seit-Verbindung eines Dünndarmabschnittes mit dem Magenstumpf

Nach Vorbereitung und Einleitung der Narkose erfolgt der Zugang zur Bauchhöhle über einen Schnitt, der senkrecht vom unteren Ende des Brustbeins zum Nabel führt, gegebenenfalls diesen noch linksseitig umfährt. Nach Durchtrennung der Bauchdecke und entsprechender Präparation wird der Zwölffingerdarm vom Magen abgetrennt und als freies Ende blind verschlossen; er verbleibt aber in seiner alten anatomischen Lage, damit im Bereich der Bauchspeicheldrüse die Galle und das Bauchspeicheldrüsensekret weiterhin in das Duodenum fliessen können.

Um den guten Fluss des Speisebreis im Verdauungssystem zu gewährleisten, wird nun eine dem Zwölffingerdarm folgende Dünndarmschlinge vor oder hinter dem querverlaufenden Dickdarm hochgezogen, anschliessend eröffnet und Seite an Seite an den Magenstumpf angenäht. Damit die Sekrete aus dem Zwölffingerdarm gut abfliessen können, wird etwa 30 Zentimeter unterhalb der neuen Magen-Dünndarmverbindung ein „Kurzschluss“ zwischen Duodenum und Dünndarm geschaffen.

Im Bereich der neuen Darm-Magen-Verbindung wird eine Drainage gelegt und durch die Bauchdecke nach aussen abgeleitet. Die Bauchdecke wird zum Schluss Schicht für Schicht verschlossen. In der Therapie des Magenkarzinoms steht in der Regel die chirurgische Behandlung im Vordergrund. Je nach Tumorausdehnung und Tumorlage innerhalb des Magens wird entweder nur ein Teil oder der ganze Magen (Totale Gastrektomie) zwischen der unteren Speiseröhre und dem Zwölffingerdarm entfernt. Dabei werden auch alle dazugehörigen Lymphknoten herausgenommen und untersucht. Ob bei dieser Operation auch die Milz entfernt werden muss, die sich linksseitig dicht am Magen befindet, wird durch die Lage des Tumors im Magen bestimmt. Sofern das Karzinom nicht direkt auf die Milz oder auf ihre Gefässe übergreift, soll nach heutiger Erkenntnis die Milz nicht entfernt werden. Diese ausgedehnte Operation erfordert eine gründliche Vorbereitung, eine eingehende Vorbesprechung mit dem Anästhesisten und eventuell zusätzliche Herz- und Lungenuntersuchungen.

3. Gastrektomie

Die Entfernung des gesamten Magens

Magenentfernung

Eine Gastrektomie ist die vollständige Entfernung des Magens im Rahmen einer Operation. Sie wird unter anderem bei Magenkrebs durchgeführt.

Der Operationsablauf bei der Totalen Gastrektomie besteht aus zwei Phasen:

Phase 1:

Vollständige Entfernung des Magens und der Lymphabflussgebiet

Phase 2:

Bildung eines Ersatzmagens (Ulmer Magen) aus Dünndarmschlingen

Der Zugang zur Bauchhöhle erfolgt über einen Hautschnitt, der vom Brustbein abwärts zum Bauchnabel verläuft. Danach werden vom Chirurgen alle Schichten der Bauchdecke durchtrennt und die Bauchhöhle sorgfältig mit der Hand ausgetastet, um die Ausdehnung des Tumors sowie eine eventuelle Metastasierung in die Lymphknoten und die Leber zu beurteilen. Das grosse Netz wird vom querverlaufenden Dickdarm gelöst und zum Magen hin zurückgeschlagen. Danach werden der Zwölffingerdarm und der Magen einschliesslich des unteren Anteils der Speiseröhre freipräpariert, so dass im nachfolgenden Schritt der Magen im Bereich der Speiseröhre aber auch am Magenausgang (Pylorus) durchtrennt werden kann. Weiterlesen >

Die rechtsseitige Magenschlagader wird kurz vor Eintritt in die Hauptschlager im so genannten „Truncus coeliacus“, im Ursprung der Schlagader für Milz, Leber, Bauchspeicheldrüse, Därme und Nieren, abgetrennt. In diesem Gebiet werden alle Lymphknoten entfernt. Dabei werden die Kompartimente (Regionen) von Lymphknoten und Lymphgeweben radikal ausgeräumt und zusammen mit dem entfernten Magen zur histologischen Untersuchung (Schnellschnitt) gegeben. Jetzt folgt die operative Phase: Die Ersatzmagenbildung. Dazu wird ein Stück Dünndarm, das sehr nah am Zwölffingerdarm gelegen ist, auf einer Länge von 60 Zentimetern freipräpariert und durchtrennt. Das entnommene Dünndarmstück wird als Interponat verwendet. An einem Ende wird es auf einer Länge von zehn Zentimetern doppelt gelegt. Die jetzt aneinander liegenden Darmwände werden eröffnet und mit Hilfe einer speziellen Nahttechnik so wieder zusammengefügt, dass hier ein neues Speicherorgan, der „Ersatzmagen“, entsteht. Der Ersatzmagen wird am Scheitelpunkt eröffnet und mit der Speiseröhre vernäht. Dies geschieht entweder per Hand, gelegentlich auch mit einem speziellen Nahtapparat.

Das andere Ende des Interponates wird jetzt an den Zwölffingerdarm genäht, damit der Speisebrei wieder seinen gewohnten Weg nehmen kann. Im Bereich der Nahtstellen zwischen Speiseröhre und Ersatzmagen als auch derjenigen zum Zwölffingerdarm werden Drainagen gelegt, welche das Blut und die Wundflüssigkeit durch die Bauchdecke nach aussen ableiten. Die Bauchdecke wird Schicht für Schicht wieder verschlossen, und der Patient wird nachfolgend zur Überwachung auf die Intensivstation verlegt. Diese etwas aufwendigere Rekonstruktion ist für den späteren Nahrungsaufbau wesentlich besser als eine einfache, so genannte Y-Roux-Dünndarmschlinge.

Was geschieht nach der Behandlung?

Der Patient bleibt ein bis zwei Tage auf der Intensivstation, auf welcher er bilanzierte Infusionen und eine Schmerztherapie erhält. Für die kommenden fünf bis sechs Tage darf er nichts essen und trinken, damit die frischen Nahtstellen zwischen Speiseröhre und Dünndarm sowie zwischen Dünndarm und Zwölffingerdarm nicht gefährdet werden, denn eine „Undichtigkeit“ an diesen Stellen bedeutet eine gravierende Komplikation im Heilungsverlauf. Dennoch soll der Patient vom ersten Tag an nach der Operation aufstehen und sich bewegen. Gibt es keinen Hinweis auf eine Gefährdung der neuen Nahtstellen, darf der Patient zunächst trinken. Arbeitet der Darm zu diesem Zeitpunkt wieder normal, das heisst, dass der Arzt über sein Stethoskop Darmgeräusche hören kann, erfolgt ein vorsichtiger Kostaufbau unter fachkundiger Anleitung der Ernährungsberatung. Die Drainagen werden nach begonnenem Kostaufbau gezogen und die Hautfäden oder Klammern am zehnten Tag entfernt.

Was muss im zukünftigen Alltag beachtet werden?

Die Entfernung grösserer Anteile des Magens, vor allem aber die Totale Gastrektomie bedeutet einen tiefen Eingriff und eine anhaltende Veränderung der gesamten Verdauungsabläufe des Magen-Darmtraktes. Dadurch, dass das Speicherorgan Magen entweder verkleinert oder aber durch Dünndarm ersetzt wurde, bewegt sich nun die aufgenommene feste oder flüssige Speise zu schnell vorwärts. Deshalb können eine Reihe von Symptomen beim Patienten entstehen, die unter dem Begriff „Dumping Syndrom“ zusammengefasst werden. Dazu gehören Durchfall, Übelkeit, Schwitzen, Unterzuckerung und Kollapsneigung. Weiterlesen >

Bei einer sehr zuckerhaltigen Mahlzeit kann es zum Beispiel geschehen, dass die Glucose zu schnell über den Dünndarm-Ersatzmagen in die Blutbahn aufgenommen wird und eine hohe Insulinausschüttung bewirkt, die wiederum in der Gegenregulierung eine Unterzuckerung hervorruft. Oder es kommt nach der Nahrungsaufnahme zu einem schnellen Flüssigkeitseinstrom in den Darm, der das zirkulierende Blutvolumen vermindert und beim Patienten einen Kollaps auslösen kann. Beim Magen-Interponat geschieht dies viel seltener, da die Nahrungspassage wie gewohnt über den Zwölffingerdarm verläuft. Wichtig für die Patienten ist die Hilfe der Ernährungsberatung.

Noch während des Spitalaufenthaltes muss der Patient lernen, dass er viele kleine Mahlzeiten pro Tag essen muss und dass diese aus bestimmten Nahrungsmitteln zusammengesetzt sein sollten. Ist das Reservoir nach drei bis sechs Monaten vergrössert, kann auch oft wieder ganz normale Nahrung gegessen werden. Jeder Patient muss alle sechs Monate eine Ampulle mit Vitamin B12 intravenös gespritzt bekommen, da die Aufnahme dieses Vitamins zur Blutbildung an den so genannten „Intrinsic Factor der Magenschleimhaut“ gebunden ist. Fehlt dieser Faktor durch die Entfernung des Magens, so besteht die Gefahr, dass sich eine Blutarmut entwickeln kann. Musste bei der Operation die Milz entfernt werden, so hat der Patient nachfolgend ein leicht erhöhtes Thromboserisiko, das durch die tägliche Einnahme von Aspirin 100 gemindert werden kann. Zudem muss er sich gegen Pneumokokkeninfektionen impfen lassen, da man heute weiss, dass Patienten nach einer Milzentfernung einem erhöhten Infektionsrisiko mit bekapselten Bakterien ausgesetzt sind. Bei einem Karzinom erfolgen die weiteren Kontrollen in Zusammenarbeit mit einem Onkologen.

Hostorisches

In vielen Redewendungen und Sprichwörtern des Alltages scheint der Magen ein wichtiges Organ zu sein: „Das schlägt mir auf den Magen, das liegt mir schwer im Magen, da dreht sich mir der Magen um“. Jeder von uns kennt Lebenssituationen, die unangenehme Gefühle in der Magengegend verursachen können. Nicht zuletzt wissen wir, dass der Konsum von Zigaretten, Kaffee, Fett und zahlreichen Medikamenten, gepaart mit ausreichend Stress, zu Sodbrennen oder einem Magengeschwür führen können. Weiterlesen >

Dieses Wissen hatten Mediziner bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts, jedoch waren die Möglichkeiten der Therapie sehr beschränkt: Die Patienten mussten Bettruhe einhalten und bekamen reizarme Kost. Später machte man die Magensäure für die Entstehung von Geschwüren verantwortlich. Die ersten Medikamente zur Säureblockade wurden entwickelt und als Standardtherapie eingesetzt. Erstaunlicherweise blieb aber die Rate von wiederauftretenden Geschwüren unverändert. Erst 1982 brachten die Mediziner Robin Warren und Barry Marshall das Bakterium Helicobacter pylori mit der Entstehung von Magengeschwüren in Verbindung.

Seit 1996 wird das Bakterium durch die Gabe von drei Medikamenten aus der Magenschleimhaut entfernt, wobei zwei verschiedene Antibiotika und ein Säurehemmer dem Patienten verabreicht werden. Inzwischen gilt es als wissenschaftlich gesichert, dass Helicobacter pylori massgeblich an der Entstehung von Magengeschwüren und Schleimhautentzündungen beteiligt ist. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass die Anwesenheit des Bakteriums das Risiko für die Entstehung eines Magenkarzinoms erhöht.

Die chirurgischen Operationsverfahren, die bei Blutungskomplikationen von Geschwüren oder Karzinomen notwendig werden, wurden 1874 in Wien von einem der bedeutendsten Chirurgen des 19. Jahrhunderts, Theodor Billroth, erstmals entwickelt und durchgeführt. Die Voraussetzungen dafür waren gut. Er übernahm von Joseph Lister die Methoden der Sterilisation und Antisepsis. Die Narkoseverfahren mit Alkohol, Chloroform und Äther hatten bereits ihren festen Platz im Operationssaal. Billroth war der Begründer der Magen-Darm-Chirurgie und jener neuen Operationstechniken, die bis heute zu den Standardeingriffen des Bauchchirurgen gehören.

Theodor Billroths innovative Verfahren und Techniken der Magenteilentfernung sowie der End-zu-End-Vereinigung mit dem Dünndarm eröffneten damals völlig neue chirurgische Operationsgebiete und Heilungschancen für die Patienten. Ein bekannter Zeitgenosse Billroths, Theodor Storm, konnte leider von diesen Fortschritten nicht mehr profitieren: Die Arbeiten zu seiner berühmten Novelle „Der Schimmelreiter“ wurden von seiner Erkrankung mit Magenkrebs überschattet.